এই ভারত ভূ-খন্ড হাজার বছরের সভ্যতা আর সংস্কৃতির এক বিচরণভূমি। এ জলজ ভূখণ্ডে ভিনদেশি শাসকেরা স্থাপত্য নির্মাণে নিজস্ব ভাবনা-ধারণা না চাপিয়ে বরং শ্যামল ভূভাগের প্রেমে পড়ে যায় এবং ভূ-ভাগে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্থাপত্য নির্মাণে সচেষ্ট হয়– যে স্থাপত্য বাংলার জলবায়ু, স্থান, গ্রামীণ অবকাঠামোর সঙ্গে মিলেমিশে যায়।

ভারতে প্রাক-সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্য

পর্ব -১ঃ মুসলিম স্থাপত্যের সূচনাকারী ইমারত মহানবী (সাঃ) মদিনা মসজিদকে ভিত্তি ধরে উমাইয়া শাসনামলে খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক জেরুজালেমস্থিত কুব্বাত আস-সাখরা এবং খলিফা আল-ওয়ালিদ কর্তৃক দামেস্ক জামে মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় মুসলিম স্থাপত্যের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তা ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য ও আফগানিস্তান হয়ে দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে সুদূর ভারত উপমহাদেশে এসে পৌঁছায়।

অর্থাৎ, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের ইতিহাস মূলত মুহাম্মাদ ঘুরির ১১৯৩ সালে দিল্লিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বানানোর মাধ্যমে শুরু হয়। দিল্লির সুলতান ও মুঘল সুলতানরা মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে এসেছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে। তারা তাদের নির্মিত স্থাপত্যে ইসলামি স্থাপত্যের মধ্য এশীয় রীতি ব্যবহার করেছিলেন, যা ইরানি ইসলামি স্থাপত্যরীতি থেকে উদ্ভূত।

সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্য একটি গূরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ভারতবর্ষের স্থাপত্য ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক উপমহাদেশে সুলতানি আমলের সূচনা হয়। ১২শ শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সুলতানি যুগে মুসলিম শাসকদের শাসনাধীন ভারতে স্থাপত্যের যে পরিবর্তন হয় তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে বাংলা এক উচ্চ স্থানে পৌছেছিল এই সুলতান আমলেই।

মুসলিম সুলতানদের আমলে নির্মিত ইমারতের বহির্মুখের ওপরে প্রায়শই বড় গম্বুজের দেখা মেলে। এছাড়া, এসব ইমারতে তোরণের দেখা যায় খিলানের ব্যবহার। গম্বুজ ও খিলানের ব্যবহার ভারতীয় স্থাপত্যরীতি ও হিন্দু মন্দিরে কদাচিৎ দেখা যায়। মুসলমান শাসকদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধিসৌধে একটি বিশাল ফাঁকা জায়গাত উপরে বৃহৎ গম্বুজের দেখা মেলে। এসব ইমারতে মানবমূর্তির চিত্রায়ন বাদ দেওয়া হত, যেগুলো হিন্দু মন্দিরের আবশ্যকীয় অঙ্গ।

ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতিকে শুরুতেই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যরীতিকে নিজেদের মত করে আপন করে নিতে হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের ইসলামি স্থাপত্যরীতিতে ইটের ব্যবহার দেখা গেলেও, ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতিতে ইটের পরবর্তী পাথরকে ইমারতের মূল উপাধান হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায় কেননা, ভারতীয় কারিগররা পাথর দিয়ে উন্নত মানের ইমারত নির্মাত করতে জানতেন। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মুসলমান সুলতাদের হাতে এর নানা ধরনের আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতি গড়ে ওঠে। এমনকি ইন্দো ইসলামি স্থাপত্যরীতির প্রভাব দেখা যায় হিন্দুদের মাঝেও। তারা মন্দির নির্মাণে গম্বুজ ও খিলানের ব্যবহার শুরু করে। বিশেষত, তারা তাদের বসবাসের জন্য ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে গম্বুজ ও খিলান রাখা শুরু করে।

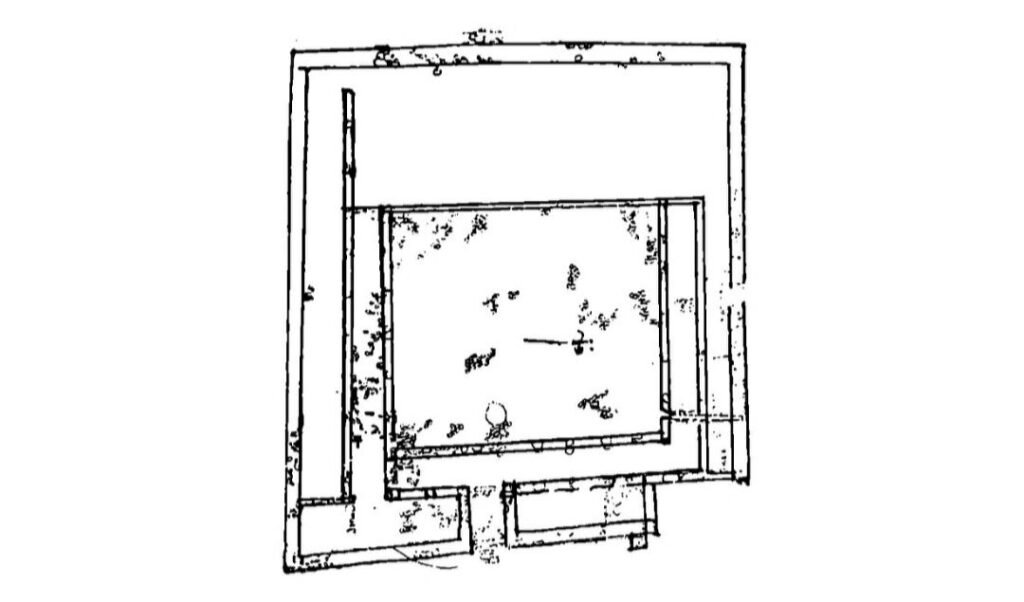

দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম আগমনের শুরুর দিককার স্থাপনাগুলোর মাঝে যেসব স্থাপনা টিকে আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল সিন্ধুর বানভোরের এক ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ। ৭২৭ সালে নির্মিত এই মসজিদটির বর্তমান অবস্থা থেকে শুধুমাত্র নকসা আঁচ করা যায়।

দিল্লী জয় করে কুতুবউদ্দীন আইবক সর্বপ্রথমে নির্মাণ করলেন জাম-ই-মসজিদ, যার নাম ‘কুওওতুল ইস্লাম’ মস্জিদ, তার অর্থ ইসলামের শক্তি।

মসজিদের প্ল্যানিং একটি আয়তক্ষেত্র; পূর্বে একটি গম্বুজের ভিতর দিয়ে প্রবেশদার। তিন পাশে বারান্দা—সারি-সারি স্তম্ভের উপর সমতল ছাদ। ইসলামী স্থাপত্যে যার নাম লিয়ান।

পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিস এই মসজিদটি সম্প্রসারিত করেন। তারও পরবর্তী যুগে, বস্তুত পরবর্তী খিলজী বংশের আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে এই মসজিদটি আরও বড় করে সম্প্রসারিত করা হয়।

স্থানীয় ভারতীয় স্থপতিরা পশ্চিম-এশীয় আর্কুয়েট (arcuate) প্রথার সঙ্গে পরিচিত না-থাকার ফলে এই খিলানগুলি নির্মাণে ভারত প্রচলিত ট্রাবিয়েট (trabeate) প্রথার প্রয়োগ করেন। ভারতীয় স্থপতি ‘আর্চ’ বা ‘প্রকৃত-খিলান’ বানাতে জানতো না। তারা কার্বেলিঙ করতে জানতো। কার্বেলিঙ করতে হলে প্রতিটি রদ্দায় পাথরখানাকে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে বসাতে হবে। যাতে প্রতিটি রদ্দায়—অর্থাৎ জমির সমান্তরাল ‘লেয়ার’-এ, ফাঁকটা অল্প একটু করে কমে আসে। এ পদ্ধতিতে ভারসাম্য তখনই রক্ষিত হবে যখন ফোকরের বিপরীত-প্রান্তে গাঁথনির ওজন চাপবে, ঝুঁকে থাকা অংশটাকে পিছন দিক থেকে চেপে ধরে রাখবে।

প্রকৃত-খিলান বা আর্চ কিন্তু এভাবে গাঁথা হয় না। সেখানে ইট বা প্রস্তরখণ্ডগুলিকে বিশেষভাবে ছেঁটে নিয়ে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে মুখ করে বসানো হয়। এগুলিকে বলে ভসৌর। লক্ষণীয়, তার নীচের দিকটা সরু, উপর দিকটা মোটা—অনেকটা কাঠের গজাল বা চৌকো ফুলগাছের টবের মতো। আর প্রতিটি ভসৌরের পাশের রেখাগুলি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে সম্প্রসারিত করলে তা ঐ কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে মিশবে। খিলানের কেন্দ্রস্থলে সর্বোচ্চ ভসৌরটির নাম কি-স্টোন। ভসৌরগুলি এমন কায়দায় সাজানো হয় যাতে কেন্দ্রস্থ কি-স্টোন তার দু’পাশের ভসৌরের স্কন্ধে পার্শ্বচাপে দেহভার ন্যস্ত করে। ভসৌরগুলি পার্শ্ববর্তিনীদের চাপ দিতে দিতে ওজনটা দু’পাশের খাম্বিরায় পাচার করে।

মদিনায় স্বয়ং পয়গম্বর যে মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে খলিফা উসমান তৈরি করিয়েছিলেন একটি মাখসুরাহ্; এমনকি মসজিদুল আকসায় (ডোম-অফ-দ্য-রক) আছে মাখ্সুরাহ্। কুতুবউদ্দীন আইবেক ঠিক তেমন জিনিস বানাতে চাইলেন; যার খিলানের বদনখানা হবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নয়, সূচিমুখ অশ্বক্ষুরাকৃতি।

১২০৬ সালে কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন ও তিনি ভারতীয় স্থাপত্যকে মধ্য এশীয় স্থাপত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। দিল্লির কুতুব মিনার ও স্থাপনাসমূহের নির্মাণ কাজ ১১৯৯ সালে মুহাম্মদ ঘুরির শাসনামলে শুরু হয়েছিল। এরপর এটির নির্মাণকাজ চলে কুতুবুদ্দিন আইবেকসহ অন্যান্য সুলতানদের আমলে। কুতুব মিনার ও স্থাপনাসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুয়্যাত-উল-ইসলাম মসজিদ হল এর প্রথম ইমারত। ইরানি স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এই ইমারতটির খিলানগুলো ছিল ভারতীয় স্থাপত্যরীতির।

এর পাশে কুতুব মিনার নামের এক মিনার অবস্থিত, যেটি চারটি স্তর বিশিষ্ট ও ৭৩ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ইমারত (পঞ্চম স্তর পরে যোগ করা হয়েছে)। এর কাছাকাছি উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারতটি হল আফগানিস্তানের ৬২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ইটনির্মিত জাম মিনার, যেটি নির্মাণকাজ সম্ভবত কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরুর এক যুগ পূর্বে শুরু হয়েছে। ইমারত দুইটির মেঝে সাজানো জ্যামিতিক আকার ও লিপি দিয়ে সাজানো। প্রতিটি স্তরে থাকা স্তম্ভগুলো বেলকনির নিকটে একটার সাথে একটা সংযুক্ত। ইলতুৎমিশের সমাধিসৌধ ১২৩৬ সালে কুতুব মিনার ও স্থাপনাসমূহের যুক্ত হয়। এতে গম্বুজ, স্কুইঞ্চ নির্মাণ করা হলেও স্কুইঞ্চ এখন আর নেই। সমাধিসৌধের জটিল বক্রতাকে ‘কৌণিক রূঢ়তা’ বলে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের বক্রতা সচরাচর চোখে পড়ে না। পরের দুই শতাব্দীতে কুতুব মিনার ও স্থাপনাসমূহ কিছু উপাদান যোগ করা হয়।

ভ্যাম্বোর মসজিদঃ করাচির ভ্যাম্বর মসজিদ ভানভোর মসজিদ নামে পরিচিত স্থাপনাটি আসলে ভানভোর (Bhanbore বা Bhambore) নামক একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সাথে যুক্ত। এটি করাচি থেকে প্রায় ৬৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এটি প্রাচীন বন্দর নগরী দেবল নামে পরিচিত ছিল, যা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম এর সিন্ধু বিজয়ের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিন্ধু অঞ্চলে ইসলামের প্রসারের সূচনালগ্নের অন্যতম প্রতীক এটি। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, মুহামদ বিন কাসিম এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যা ভানভোর মসজিদ বা দেবল মসজিদ নামে পরিচিত।

চিত্র-১: ভ্যাম্বোর মসজিদের ভূমি নকশা (রেখাচিত্র)

সরল ইসলামিক স্থাপত্য শৈলী, যেখানে স্থানসিন্ধুতে (বর্তমানে পাকিস্তান) উমাইয়া শাসনামলে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিস্কৃত হয় যা ভ্যাম্বোর মসজিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভ্যাম্বোর মসজিদ প্রাক সুলতানি আমলের প্রথমদিকে নির্মিত স্থাপত্যের একটি, যা পাকিস্তানের করাচি শহরের ৪০ কিমি পূর্বে অবস্থিত। ধারণা করা হয়, ৭২৭ সালে উমাইয়া খলিফার আমলে এটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি ছিল আয়াতাকার, ভেতরে ছিল একটি নামাজ গৃহ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গন এবং পূর্বদিকে বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মসজিদটির দৈর্ঘ ছিল ১২৮ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ১২২ ফুট। প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমাংশের নামাজ গৃহের ছাদ তিন সারি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। নামাজ গৃহের স্তম্ভগুলির মধ্যে তেত্রিশটির ভিত্তিবেদীর অস্তিত্ব আজও শনাক্ত করা যায়। মুসলিম আমলের স্থাপত্যশৈলীতে যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষনীয় তা হলো অধিক গম্বুজের ব্যবহার। এছাড়াও খিলান ব্যবহৃত হতো যা ছিল সুক্ষ্ম কারুকার্যমন্ডিত। মসজিদটির গঠনশৈলির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না গেলেও এটি যে দামেস্কের জামে মসজিদের পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অনুমান করা হয়, ভারতীয় নির্মাণ পদ্ধতির অনুকরনে ইহার ছাদকে খিলান বিহীন স্তম্ভ শীর্ষে ন্যস্ত করা হয়েছিল। এই মসজিদ একদিকে যেমন মুসলিম ধর্মীয় স্থাপনা হিসেবে কাজ করছিল, অন্যদিকে এটি ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং স্থাপত্যগত বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল।

চিত্র-২: ভ্যাম্বোর মসজিদ

সুলতানি স্থাপত্যের এই বিকাশ মুসলিম শাসনব্যবস্থার সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ভারতীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্যকে এক নতুন রূপে প্রকাশ করেছিল, যা পরবর্তী মুঘল যুগেও দৃশ্যমান ছিল। ভ্যাম্বোর মসজিদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন, যা মুসলিম স্থাপত্যের প্রাথমিক ধাপের সূচনা করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে, ভারতের প্রাক সুলতানি আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় স্থাপত্যের মধ্যে ইসলামী উপাদানগুলো মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আল মানসুরা ও আল মাহফুজাঃ আল মানসুরা ও আল মাহফুজা হলো মধ্যকালীন ইসলামিক ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, বিশেষত সিন্ধু অঞ্চলে (বর্তমান পাকিস্তান) মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলির ভূমিকা অপরিসীম। ৮ম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর-এর নামে প্রতিষ্ঠিত সিন্ধুর প্রথম মুসলিম রাজধানী ছিল এটি (৭১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে প্রায় ৩০০ বছর)। এই নগরী প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। এখানে মুসলিম পণ্ডিত, চিকিৎসক ও শিল্পীদের সমাগম ঘটত। এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত নগরী যা মসজিদ, প্রাসাদ, লাইব্রেরি ও সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আরব ভূগোলবিদ ইবনে হাওকাল ও আল-মাসুদি এটিকে সমৃদ্ধ শহর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

চিত্র-৩: আল-মানসুরা

আল মাহফুজা হলো একটি সামরিক দূর্গ ও রসদ ঘাঁটি-আল মানসুরার নিকটে, সিন্ধু নদের তীরে। এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করত। এজন্য এর নামকরণ করা হয়ে মাহফুজ নামে-যার অর্থ সুরক্ষিত স্থান। এই দুর্গে আরব, পারস্যও স্থানীয় সিন্ধি সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখা যায়।

চিত্র-৪: আল-মাহফুজা

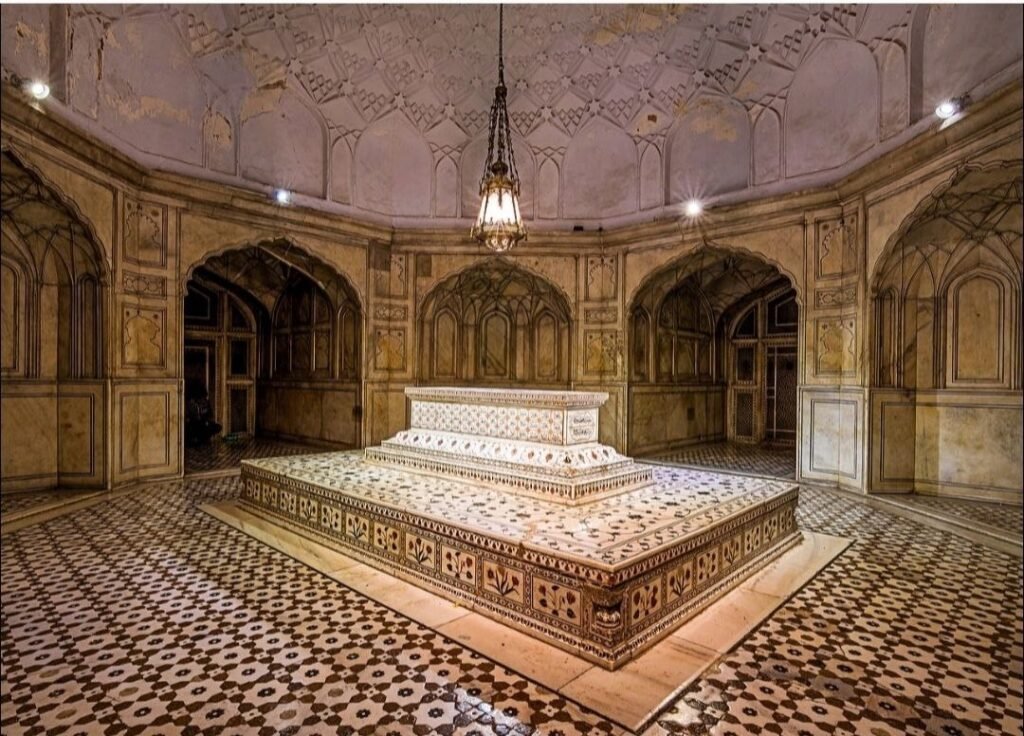

শাহদারা মিনার: ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি আরেক প্রকার ইমারত বিশেষ ধর্মীয় লাভ করেছিল সেসময় তা হলো সমাধিসৌধ নির্মাণ। জাগতিক জীবনের কৃতিত্বের গৌরবময় স্মারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে সমাধিসৌধ। উদাহরণ হিসেবে আগ্রার তাজমহলকে একটি গৌরবময় ও সফল পরিনতি বলা যায়। সমাধিসৌধ নির্মাণের এই প্রক্রিয়া পাঞ্জাবের গজনভী আমলেই মুলত আরম্ভ হয়।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের নিকটবর্তী শাহদারা এলাকাটি মুঘল আমলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির জন্য বিখ্যাত। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯–১৬২৭) এর সমাধিসৌধটি তাঁর পত্নী নূরজাহান ১৬৩৭ সালে নির্মাণ করেন। “শাহদারা” নামটি ফারসি শব্দ **শাহ** (রাজা) ও দারা (দরজা) থেকে এসেছে, অর্থাৎ “রাজাদের দরজা”।

সমাধিসৌধটি চতুর্ভুজাকার, যার চার কোণে চারটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। এই মিনারগুলিই স্থানীয়ভাবে “শাহদারা মিনার” নামে পরিচিত হতে পারে। মিনারগুলির উচ্চতা প্রায় ৯৯ ফুট (৩০ মিটার), এবং এগুলো সাদা মার্বেল ও লাল বেলেপাথরে তৈরি। সমাধির গম্বুজ ও মিনারগুলিতে ইসলামিক জ্যামিতিক নকশা ও ফারসি ক্যালিগ্রাফি দেখা যায়।

চিত্র-৫: সম্রাট জাহাঙ্গীর এর সমাধিসৌধ

শাহদারা কমপ্লেক্সে জাহাঙ্গীরের সমাধি ছাড়াও আকবরী সারাই (একটি বিশ্রামাগার) এবং আসিফ খানের সমাধি (নূরজাহানের ভাই) রয়েছে। নূরজাহান নিজেও এখানে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাহোরের অন্যত্র সমাহিত হন।

চিত্র-৬: শাহদারা কমপ্লেক্স ( ৪ টি শাহদারা মিনারসহ )

গজনভী দারু প্রাসাদঃ গজনভী দারু প্রাসাদ ছিল গজনভী সাম্রাজ্যের (১০ম–১২শ শতাব্দী) একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক বিস্ময়। এই সাম্রাজ্য বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অংশ শাসন করত। গজনভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান সাবুক্তিগীন। এই সাম্রাজ্য সামরিক অভিযান ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সুলতান মাহমুদ গজনভী (৯৯৮–১০৩০) ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সুলতান, যিনি একইসাথে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও পারস্য-ইসলামিক শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পরিচিত। আফগানিস্তানের গজনি শহর ছিল গজনভীদের রাজধানী। এখানেই দারু প্রাসাদের মতো বিশাল স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র-৭: গজনভী আমলের একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা

প্রাসাদের নাম দারু প্রাসাদ বলা হয় কারণ “দারু” ফারসি শব্দ, এর অর্থ কাঠ। প্রধানত কাঠ দিয়ে নির্মিত এই প্রাসাদটি পারস্য ও ইসলামিক স্থাপত্যের প্রতিফলন। জটিল কাঠের খোদাই, আঙিনা, গম্বুজ বা খিলানের ব্যবহার-জ্যামিতিক নকশা ও ক্যালিগ্রাফি, রঙিন টালি দ্বারা সজ্জিত। এই প্রাসাদ গজনভীদের স্থাপত্যিক উদ্ভাবনী শক্তি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতীক। পাথরনির্ভর ইসলামিক স্থাপত্যের বিপরীতে কাঠের ব্যবহার তাদের অনন্য নির্মাণশৈলী ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের পরিচয় দেয়।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। ১২শ শতাব্দীতে গজনি শহর গুরিদদের হাতে লুণ্ঠিত হয়। প্রাসাদটি সম্ভবত যুদ্ধ, প্রাকৃতিক ক্ষয় বা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়।

বর্তমানে প্রাসাদের কোনো দৃশ্যমান অবশেষ নেই। গজনির “ঐতিহাসিক নগরী” হিসেবে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এই ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের চেষ্টাকে তুলে ধরে।

চলবে…..